アルツハイマー病治療薬関連問題補足(99回問256など)

本部のTです。

以前、アルツハイマー病の治療薬のまとめと関連する国試問題(第103回問182)を取り上げましたが、今回は補足として第99回問256-257と第100回問212-213の解説を書きました。

薬学生の皆さんは是非参考にしてください。アルツハイマー病治療薬のまとめをまだ読んでいない方は、そちらを先に読むことをおすすめします。

→アルツハイマー病治療薬のまとめと国試解説(第103回問182)

第99回問 256-257 実践問題

80歳女性。軽度のアルツハイマー型認知症と診断され、ドネペジル塩酸塩(5mg/日)で内服治療を続けてきた。認知症が進行し、10mg/日に増量しても効果が認められなかった。そのため医師より中等度から高度アルツハイマー型認知症の適応をもつ併用可能な薬剤の相談を受けた。

問 256(実務)

推奨すべき薬剤の成分はどれか。 1つ選べ。

1 ガランタミン臭化水素酸塩

2 リバスチグミン

3 メチルフェニデート塩酸塩

4 メマンチン塩酸塩

5 アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物

問 257(薬理)

前問で推奨された成分の作用機序として、正しいのはどれか。 1つ選べ。

1 脳エネルギー代謝の賦活

2 アセチルコリンエステラーゼの可逆的阻害

3 ニコチン性アセチルコリン受容体の刺激

4 グルタミン酸 NMDA受容体の非競合的遮断

5 ブチリルコリンエステラーゼの可逆的阻害

解説

問256

ドネペジルと併用可能なアルツハイマー型認知症の治療薬は、メマンチンのみなので、正解は4です。詳しくは103回問182の解説記事を読んで下さい。

なお、選択肢5のアデノシン三リン酸二ナトリウム水和物は「頭部外傷後遺症の諸症状の改善」や「心不全」などに用いられる薬です。

問257

選択肢1:×

アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物の作用機序です。

選択肢2:×

コリンエステラーゼ阻害薬(ドネペジル、ガランタミン、リバスチグミン)の作用です。

選択肢3:×

コリンエステラーゼ阻害薬は、コリンエステラーゼを阻害することによって、アセチルコリンを増加させ、アセチルコリン受容体への刺激を増強します。また、ガランタミンにはニコチン性アセチルコリン受容体の感受性を亢進する作用もあります。

選択肢4:◯

メマンチンの作用機序です。

選択肢5:×

リバスチグミンの作用機序(アセチルコリンエステラーゼ阻害とブチリルコリンエステラーゼ阻害)です。

よって、正解は4です。

第100回 212-213 実践問題

80歳女性。2年前に軽度アルツハイマー型認知症と診断され、現在ドネペジル塩酸塩錠5mgを服用している。改訂長谷川式簡易知能評価スケールを用いて評価した結果、ここ1年で軽度から中等度に悪化した。そこで、カンファレンスで治療方針について話し合うことになった。

問212

薬剤師からの提案事項として適切なのはどれか。2つ選びなさい。

1 ガランタミン臭化水素酸塩錠を併用する。

2 ビペリデン塩酸塩錠を併用する。

3 ガランタミン臭化水素酸塩錠に変更する。

4 メマンチン塩酸塩錠に変更する。

問213

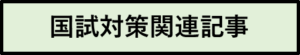

以下の各医薬品と、それらが作用する酵素あるいは受容体に対する内在性の基質あるいはリガンドの組合せとして正しいのはどれか。2つ選びなさい。

解説

問212

コリンエステラーゼ阻害薬2種類を併用することはできないことを考えると、正解は3、4です。詳しくは103回問182の解説記事を読んで下さい。

なお、選択肢2のピペリデンは、パーキンソン病の治療薬であり、認知症の治療薬ではありません。ピペリデンの作用機序はムスカリン性アセチルコリン受容体の遮断です。

問213

一見難しいようですが、これまで解説した知識とグルタミン酸の構造、アセチルコリンの構造を知っていれば解ける問題です。

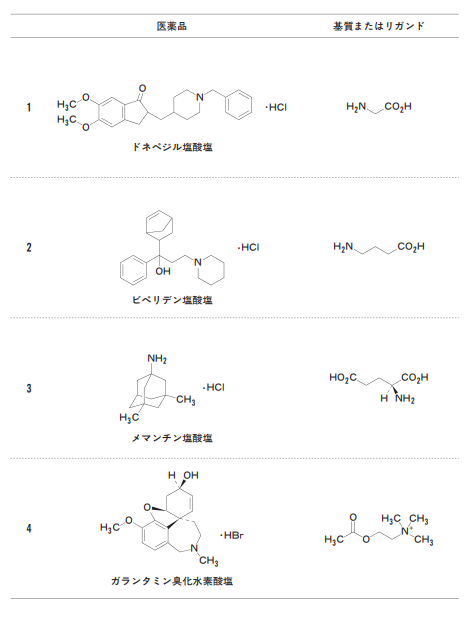

アセチルコリンの構造

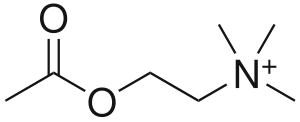

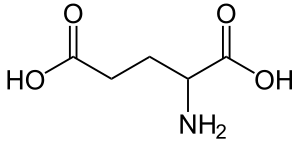

グルタミン酸の構造

選択肢1:×

表に記載の構造はグリシンです。ドネペジルが阻害するコリンエステラーの基質はアセチルコリンです。

選択肢2:×

表に記載の構造はγ-アミノ酪酸です。ピペリデンが遮断するムスカリン性アセチルコリン受容体のリガンドはアセチルコリンです。

選択肢3:◯

表に記載の構造はグルタミン酸で、NMDA受容体のリガンドです。

選択肢4:◯

表に記載の構造はアセチルコリンで、コリンエステラーゼの基質です。

よって、正解は3、4です。

↓その他の国試解説や国試関連記事はこちら